Tag des Waldes

21.03.25 –

Zwei erhellende Sätze die helfen in der Begriffsverwirrung und der Deutungshoheit beim Thema Wald eine andere, klarere Sicht zu ermöglichen:

1. „Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen“

a) ökologische Definition: Wald ist ein hochkomplexes, dynamisches System, was sich durch stetige Anpassung an veränderte Bedingungen selbst erhält. Braucht keine Förster, kein Management, eher das Gegenteil (Wildnis, Rewilding, Natur Natur sein lassen, Nationalparke, Prozessschutz).

„Die Wälder bilden sich und bestehen also da am besten, wo es gar keine (…) Forstwirtschaft gibt (…).“ – Heinrich Cotta (1817) aus „Anweisungen zum Waldbau“

Die technische, Holzwirtschaft geprägte Definition:

Was ist Wald im Gegensatz zu Forst (mit den unendlich vielen Übergangsformen zwischen Ihnen)?

Definition der Vereinten Nationen – FAO

Wald muss eine Mindestfläche von 0,5 Hektar haben. Diese Fläche braucht nur zu einem Zehntel von Baumkronen überschirmt sein.

Bundeswaldgesetz

b) Die gesetzliche Definition: Nach §2 Bundeswaldgesetzt: (1) Wald im Sinne dieses Gesetzes ist jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. Als Wald gelten auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen.

„Die Forstwirtschaft enthält aber kein Zaubermittel, und kann nichts gegen den Lauf der Natur thun.“ – Heinrich Cotta (1817) aus „Anweisungen zum Waldbau“

Versuch der Novellierung des Bundeswaldgesetzes und die Gegenwehr. War im Koalitionsvertrag der Ampel vereinbart, ist am geballten Wiederstand der privaten Waldeigentümer AGDW, Waldbauernverband gescheitert. (Dort tummeln sich die Grafen, Freiherren usw. meist fest in der Hand der CDU. Kampagne: „Hände weg vom Bundeswaldgesetz“, kein Eingriff ins private Eigentum. Artikel 14, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen, wird gerne vergessen oder im eigenen Sinne interpretiert. FDP lehnt alle Entwürfe komplett ab. Zum politischen und organisatorischen Hintergrundverständnis in unserer Region: Nach dem Kartellrechtsverfahren zum Landesforst gründete sich das Holzkontor Rhein-Berg-Siegerland im Jahr der ersten großen Dürre 2018. Geschäftsführer Berno von Landsberg-Velen, gleichzeitig auch 2. Vorsitzender des Waldbauernverbandes NRW. Es gibt zu diesem Hintergrund (Novellierung Bundeswaldgesetz viele Artikel im Netz (Deutschlandfunk, auch taz).

2. Ebene, Bodenmikrobiom, Grundlage aller höheren Landökosysteme (ebenso wirksam beim Menschen: Darm, Haut usw.).

„Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“ (Wer sind eigentlich die Fachleute für Wald?)

Bis in die heutige Zeit wird das Funktionieren von Natursystemen und deren menschliches Management durch die Brille kapitalistischer Grundprinzipien gesehen (Konkurrenzprinzip, Gesetz des Stärkeren). Schon 1997 erschien ein Artikel von Suzanne Simard in Nature in dem nachgewiesen wurde, dass in einem vielfältigen Netzwerk verschiedener Mykorrhiza-Arten Birken Douglasien in schwierigen Zeiten unterstützen. Birken waren damals als Unkraut und Konkurrenzvegetation verschrien, ähnlich bei uns bis noch in den Dürrejahren 2018 – 2022 (damaliger Leiter des Regionalforstamtes).

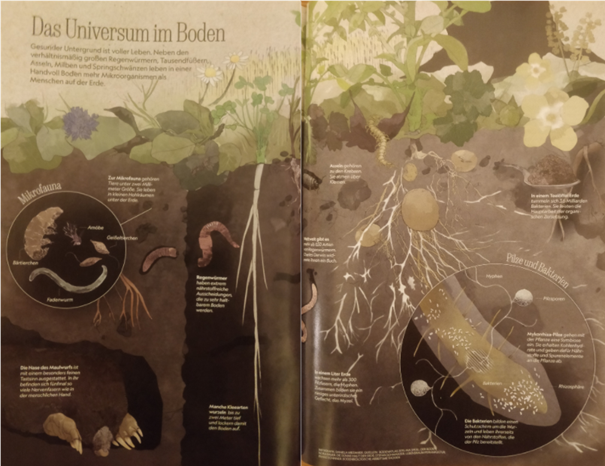

Mykorrhizasysteme versorgen fast alle Pflanzen mit Wasser, Stickstoff und mineralischen Spurenelementen und bekommen von den Pflanzen dafür Kohlenstoffverbindungen (Zucker). Es gibt solche Verbindungen zwischen gleichen Arten aber auch verschiedenen. Sie wirken in einem komplexen Netzwerk mit anderen Mikroorganismen und schützen die Pflanzen auch vor Krankheiten. Einige Jahre wurde sie von anderen Wissenschaftlern und Praktikern aus dem Forstbereich infrage gestellt und angefeindet bis weitere Forschungen das bestätigten. Ähnliches geschah ja dann auch mit Peter Wohlleben der diese Verbindungen in Umgangssprache schilderte.

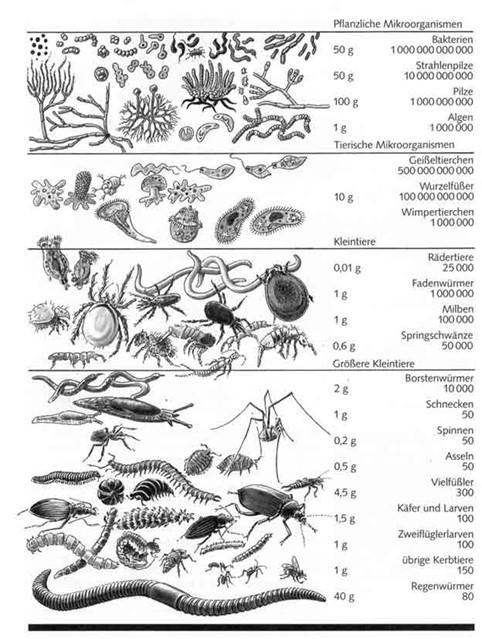

Lebewesen in einem Quadratmeter Boden in den obersten Bodenschicht (30 cm tief)

Grafik: Erhard Poßin (abgebildet in: JEDICKE, E. (1989): Boden - Entstehung, Ökologie, Schutz. Ravensburg: O. Maier, S. 68)

Fakten: Pflanzen konnten vor rund 500 Millionen Jahren nur deshalb den Übergang vom Wasser zum Land vollziehen, weil sie mit Pilzen zusammenwirkten, die ihnen für Dutzende von Millionen Jahren als Wurzelsysteme dienten, bevor die Evolution sie mit eigenen Wurzeln ausstattete. Heute sind über 90% der Pflanzen auf Mykorrhiza angewiesen (griech. mykes für Pilz und rhiza für Wurzel), Pilze, die Bäume zu gemeinsamen Netzwerken verbinden. Diese uralte Verbindung brachte alle sichtbaren Pflanzen hervor und ihre (unsere) Zukunft hängt davon ab, dass Pflanzen und Pilze weiterhin eine gesunde Beziehung eingehen können. Dass Pilze in so vielfältigen Lebensräumen gedeihen, verdanken sie ihrer vielseitigen Stoffwechselfähigkeiten. Pilze sind Stoffwechselzauberer. Sie können Nahrung auf geniale Weise finden, einsammeln und verwerten. Sie können Cocktails aus hochwirksamen Enzymen und Säuren herstellen um hartnäckigste Substanzen abzubauen (Lignin, Gestein, Rohöl, Kunststoff, bis zu dem Sprengstoff TNT). Pilze produzieren jedes Jahr ca. 50 Millionen Tonnen Sporen – das entspricht dem Gewicht von 500.000 Blauwalen. Damit sind sie die größte Quelle für lebende Teilchen in der Luft, gelangen in die Wolken und beeinflussen das Wetter. Sie sorgen dafür das sich Wassertropfen bilden und als Regen oder Schnee herunterkommen. Die meisten Pilze bilden Netzwerke aus vielen Zellen auch Hyphen genannt. Diese Strukturen aus dünnen Röhren (feiner als ein Haar) verzweigen sich, verschmelzen und verflechten sich zum anarchisch-filigranen Mycel. Das Mycel ist die häufigste Lebensform der Pilze; man stellt es sich am besten als lebendigen Prozess – als unregelmäßige, auf Erkundung ausgerichtete Neigung vor. Wasser und Nährstoffe fließen innerhalb der Mycel-Netzwerke durch die Ökosysteme. Mit ihrem genialen Stoffwechsel können Pilze ein breites Spektrum verschiedener Beziehungen eingehen. Seit es sie gibt sind Pflanzen für die Nahrungsaufnahme und zum Schutz auf Pilze angewiesen. Nach Schätzungen gibt es zwischen 2,2 und 3.8 Millionen Pilzarten, das Sechs- bis Zehnfache der geschätzten Pflanzenarten. Demnach sind erst 6% davon beschrieben. Mit unseren Kenntnissen über deren Funktion in den Lebenszusammenhängen stehen wir noch ganz am Anfang. Wir wissen aber, dass die meisten Pflanzen auf Pilze angewiesen sind, die sie mit Nährstoffen wie Mineralien, Phosphor oder Stickstoff versorgen und im Austausch von den Pflanzen mit energiereichem Zucker und Lipiden aus der Photosynthese versorgt werden (aus „Verwobenes Leben – wie Pilze unsere Welt formen und unsere Zukunft beeinflussen“ Merlin Sheldrake, sehr zu empfehlen. All das ist nur ein kleiner Einblick in die Komplexität der Beziehungen im Wald.

Von Tobi Kellner - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0

Daniele Miedaner GEO

Nach den Dürrejahren mit dem Absterben der Fichten, wo über staatliche Unterstützungsmaßnahmen (aus Steuermitteln) Holzernte mit großen Maschinen Standard wurde (Bodenschädigungen, Humusabbau). Export zu Dumpingpreisen lange nach China nachher in die USA und auf einmal gab es hier Mangel an Bauholz, hohe Preise (Kehrseite der Globalisierung).

Ebenso wurde von ihr nachgewiesen, dass Kahlschläge die Wiederbewaldung extrem erschweren und zum Freiwerden von riesigen Mengen CO² und Humusverlusten führen. Trotzdem wurde das großräumige Abräumen der Fichtenflächen bei uns Standard. In diesen Zusammenhang gehört auch das „Märchen“, dass der „Wald“ vom CO²-Speicher zum Emittenten wurde. Wer sind die Fachleute für Wald?

Sehr zu empfehlen: „Die Weisheit der Wälder“ – Suzanne Simard

Danach gab es die mit Millionen staatlich geförderten Wiederbewaldungskampagnen (wieder aus Steuermitteln für die gebeutelten Privatwaldbesitzer). Allein aus Landesmitteln

Land unterstützt Waldbesitzende mit rd. 22 Millionen Euro

https://www.wald-und-holz.nrw.de › aktuelle-meldungen

Von Ökologen wird bezweifelt das man einen „Wald“ pflanzen kann. Wald und Waldboden haben immer eine lange Historie.

3. Nach der großen Holznot in Europa vor 250 Jahren. Heinrich Cotta, einer der wichtigsten Forstleute der damaligen Zeit.

Forsthistorisches Kabinett "Heinrich Cotta" Zillbach

https://www.schwallungen.de › cotta

Einige Aussagen von Heinrich Cotta:

Der Umwelthistoriker Joachim Radkau vertrat seine These zur Holznot erstmals in den Achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts.

„In den unteren Bevölkerungsschichten gab es um 1800 ganz gewiß in manchen Städten und Regionen drückende Holznot, besonders bei strenger Winterkälte. Aber die Forstreformen und Holzsparmaßnahmen kamen, auch wenn sie mit der Holznot der Armen begründet wurden, doch vorwiegend der Versorgung der ohnehin privilegierten Holzverbraucher – der Residenzen, den Exportindustrien, der Handelsgesellschaften –zugute. Die Holznot der Armen wurde mit der Durchsetzung des vollen Eigentumsrechts im Walde noch verschärft. (...) Das Holz wurde im Laufe des 18. Jahrhunderts nicht zuletzt deshalb knapp, weil es knapp werden sollte: Nur dann wirkte es „natürlich“, wenn Holz einen guten Preis hatte, und den sollte jetzt möglichst alles Holz – auch das Brennholz – bekommen.“

Aus: Radkau, Joachim / Schäfer, Ingrid: Holz. Ein Naturstoff in der Technikgeschichte, Rowohltverlag, Reinbek bei Hamburg 1987, S. 151, S. 168

M3 – Joachim Radkau führt im Jahre 2000 in seinem Buch „Natur und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt“ seine These weiter aus.

„Ersetzung des bisherigen Raubbaus durch eine nachhaltige Waldwirtschaft, die das Gleichgewicht zwischen Holzschlag und Nachwuchs gewährleistet: das wird im 18. und 19. Jahrhundert zur Devise. Dominierte bis dahin die bloße Regulierung des Holzschlags durch Konzessionen und Verbote, so beginnt jetzt eine aktive Aufforstungspolitik, die häufig mit einer Umforstung der Wälder auf ertragreichere Baumarten einhergeht.(...) Die staatliche Intervention wird üblicherweise mit einer akuten Krise der Wälder, ja mit einer drohenden Katastrophe der Holzversorgung gerechtfertigt. Bis heute gründet sich das historische Selbstbewusstsein der institutionalisierten Forstwirtschaft auf die Vorstellung, einst im Anblick des Ruins der Wälder als Retter aufgetreten zu sein.(...) Am Anfang der deutschen Forstlehren stand im 18. Jahrhundert das Bestreben, aus den landesherrlichen Wäldern den maximalen Ertrag zur Sanierung der oft hochverschuldeten Staatshaushalte zu erwirtschaften. (...) Wenn man die Dinge in großem Überblick sieht, wird ziemlich deutlich, dass die ökologische Waldschutz-Argumentation ihren Aufstieg zunächst zu einem Gutteil strategisch-taktischen Interessen der staatlichen Forstverwaltungen verdankt.“

Aus: Radkau, Joachim: Natur und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt, BeckVerlag, München 2000, S. 245246, 249250, 253.

Mit der weitgehenden Entwaldung großer Flächen und der Entwicklung der sogenannten Nachhaltigen Forstwirtschaft > Beginn des Pflanzenanbaus in Forstbaumschulen und dem Altersklasseforst als Standardmethode mit all ihren Nachteilen (Pflanzen einer Art in Reih und Glied auf vorher geräumten Flächen, Entfernen sämtlicher Konkurrenzvegetation, siehe oben Birken usw. Durchforsten in mehreren Etappen und schließlich die Holzernte auf der gesamten Fläche mit der Freiflächenproblematik siehe oben, nicht Standort gerechte Baumarten, Probleme mit „Schädlingen“, Sturmanfälligkeit).

Gegensatz und heute einzig empfehlenswerte „Waldbauform“ der Dauerwald. An die 100 Jahre von den Altersklasseforstanhängern und das waren ja fast alle, bekämpft „Alfred Möller – Der Dauerwaldgedanke, kahlschlagfreie Einzelstammernte, Stetigkeit des Waldwesens, pfleglicher Umgang mit dem Waldboden, nachwachsende Bäume (in erster Linie) über natürliche Verjüngung. Heute verfolgt in der Arbeitsgemeinschaft naturgemäße Waldwirtschaft.

Standardwerk zum Grundverständnis und praktische Anleitung: Dauerwald leicht gemacht - Wilhelm Bode + Rainer Kant

Aktuelles:

Für die gute Zukunft des Waldes: Gemeinsamer Waldpakt ...

https://www.land.nrw › pressemitteilung › fuer-die-gute-...

11.02.2025 — Im neuen Waldpakt ist der Schulterschluss aus Waldbesitz, Forst- und Holzwirtschaft sowie Naturschutz noch breiter geworden

Die immer zu stellende politische Grundfrage im (öffentlichen Wald):

Wer entscheidet,

mit welcher Legitimation,

mit welcher Intention,

mit welchem Ziel (welchen Zielen)?

Schneppenthaler Bachtal, Nebenquelle zum Naturschutzgebiet Purder Bachtal, Privatwald Kalamitätenfläche, Ziel: Wildnisentwicklung

Purder Bachtal, oberhalb von Purd: So sieht Arbeit von "Fachleuten" aus; Humusabbau, Bodenzerstörung, massiver C0²-Ausstoß

Fläche unterhalb von Purd: geräumt, gesamte restliche Biomasse klein geschreddert und unter gefräst; linke Seite Purder Bachtal, Naturschutzgebiet (Da ist wohl eine Beschwerde fällig.)

„Es ist kaum gaublich, wie viel man durch die Art des [Forst-]Betriebes nützen oder schaden kann.“ – Heinrich Cotta (1817) aus „Anweisungen zum Waldbau“

Terminkalender

Meldungen der Kreisverwaltung

Rheinisch-Bergischer Kreis

-

Praxis erleben, Perspektiven entdecken: Unternehmen öffnen am kreisweiten Berufsfelderkundungstag Türen zur Arbeitswelt für fast 1.900 Acht- und Neuntklässler

Raus aus dem Klassenzimmer, rein ins Berufsleben: beim ersten Berufsfelderkundungstag des Jahres im Rheinisch-Bergischen Kreis konnten [...]

-

Impfpass-Check für Siebtklässlerinnen und Siebtklässler: Schulen können sich beim Gesundheitsamt anmelden

Impfungen können Leben retten – deshalb ist es wichtig, regelmäßig einen Blick in den Impfpass zu werfen und den eigenen Impfstatus zu [...]

-

Streuobstwiese am Forsthaus Steinhaus wird erweitert: Rheinisch-Bergischer Kreis stärkt Naturschutz, regionale Landwirtschaft und Umweltbildung

Mit der Pflanzung von zwölf neuen Obstbäumen setzt der Rheinisch-Bergische Kreis ein sichtbares Zeichen für den Erhalt der Bergischen [...]

GRUENE.DE News

Neues

-

Sachsen-Anhalt: Politisches Vertrauen entsteht durch klare Führung

Wenige Monate vor der Landtagswahl tauscht die CDU in Sachsen-Anhalt kurzerhand ihren Ministerpräsidenten aus, damit der Neue mit Amtsbonus in [...]

-

Mercosur kommt – Abstimmung zur rechtlichen Prüfung trotzdem falsches Signal

Das Europäische Parlament hat den Mercosur-Vertrag zur rechtlichen Prüfung dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorgelegt. Das ist das falsche [...]

-

Gemeinsam stark: Partnerschaften bündnisgrüner Kreisverbände

Bündnisgrüne Kreisverbands-Partnerschaften bieten die hervorragende Möglichkeit, sich durch Kooperationen zwischen Kreisverbänden gegenseitig [...]